Политех Смотреть

Политех Смотреть в хорошем качестве бесплатно

Оставьте отзыв

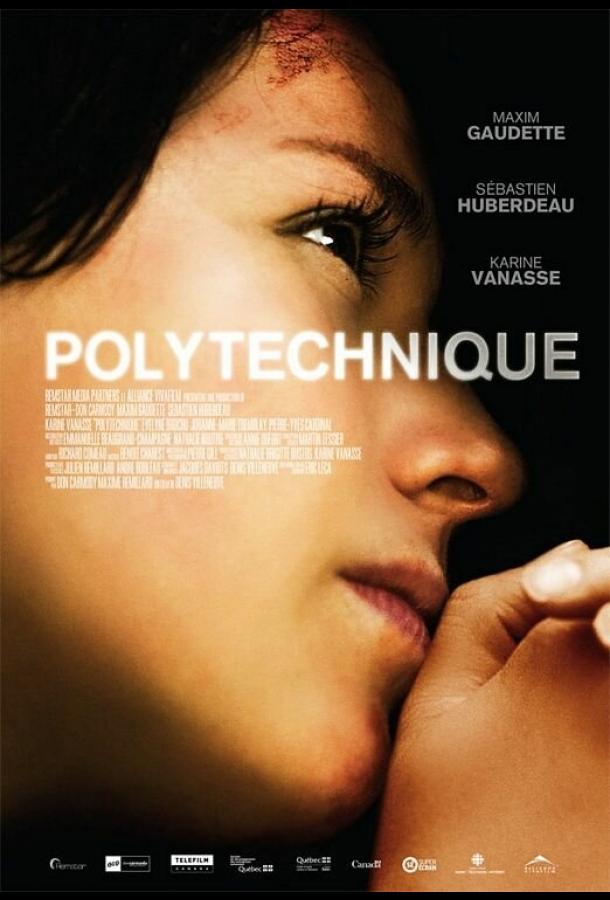

«Политех» (Polytechnique, 2008) Дени Вильнёв

Вступление: о чем этот фильм, и почему его невозможно смотреть «просто как кино»

«Политех» — чёрно-белая, сдержанная и почти бесшумная реконструкция массового убийства в Политехнической школе Монреаля 6 декабря 1989 года. Дени Вильнёв снимает не «фильм-катастрофу», не «процессуальный триллер» и не «социальный манифест» в лоб, а этическое высказывание, в котором форма становится продолжением содержания, а скупость средств — единственно возможным способом говорить о насилии без его невольной романтизации. Его интересует не преступник как «персонаж», и не «шок» события, а траектории людей вокруг: молодых женщин-инженерок и их сверстников, случайно оказавшихся внутри одного дня, который их разом и навсегда разделил на «до» и «после». Вильнёв не ищет «драматургических подкруток» — он, наоборот, снимает «лишнее», оставляя только то, что сушит горло: шаги по линолеуму, гул вентиляции, треск люминесцентного света, паузы на вдохе, в которых слышно, как мысль и инстинкт меняются местами.

Чёрно-белый выбор — это не ретро-эстетика. Это этическая диафрагма. Цвет — слишком соблазнителен для глаза, он добавляет «красоты», где она недопустима; лишение цвета отрезает зрителя от привычного зрелищного комфорта. Черно-белая шкала превращает кровь в тон, а не в «объект внимания», минимизируя сенсационность и давая возможность смотреть на структуру события и его послевкусие, а не на «эффектные» детали. Похожим образом работает и саунд-дизайн: музыки здесь почти нет; тишина и бытовые шумы становятся звуковой тканью травмы — без комментариев, без дирижёрского жезла, который обычно «ведёт» зрителя к нужным эмоциям. Это доверие к пустотам и паузам — то, что Вильнёв привнесёт позже и в «Пленниц», и в «Прибытие». Но именно в «Политехе» оно приобретает предельную строгость: каждый дополнительный штрих мог бы стать эксплуатацией трагедии, поэтому автор экономит форму до прозрачной остроты.

Фильм одновременно и документален, и глубоко личен. В основе — реальная трагедия, но в кадре — не «биографический репортаж», а смонтированная полифония фрагментов, рассказанная глазами нескольких персонажей. Вильнёв, соавтор сценария, в тесном сотрудничестве с выжившими и родственниками погибших, сознательно отказывается от «психологизации» стрелка, не даёт ему имени как «медийного бренда», не кормит коллективную тягу к монстру как объяснению. Вместо этого на передний план выдвигаются две оптики: женская — Карима (в фильме персонаж носит другое имя, в русской критике условно называют Валери/Карима), студентка-инженер, и мужская — Жан-Франсуа, её однокурсник. Между их рассказами пролегает третья линия — собственно взгляд стрелка, но лишённый «героизации», сведённый к холодной механике и пустоте. Таким образом, «Политех» оказывается фильмом о памяти и вине, о структурном сексизме и социальном равнодушии, о способах жить после и о том, что именно мы называем «мужеством» и «женственностью», когда в помещении звучат выстрелы.

С первых минут Вильнёв задаёт невербальный вопрос зрителю: что значит быть свидетелем? Смотреть «Политех» — значит стать невольным свидетелем, но не в подглядывающем смысле, а в нравственном: принять, что это произошло с конкретными людьми в конкретном месте и времени, и что кино не может «сделать вид, что объяснило». При этом фильм удивительно эмпатичен к зрителю: он не насилует его чувствами, он не заставляет «смотреть на» — он предлагает «быть рядом с». Разница принципиальна. В присутствии рождается со-чувствие, а не любопытство. И да, именно поэтому «Политех» невозможно смотреть «просто как кино»: он превращает просмотр в этическое действие — тихое, внутреннее, без посторонних, как минуту молчания.

Контекст и интонация: как Вильнёв избегает ловушек «социального кино»

Тема фильма — минное поле. Любое художественное высказывание о массовом убийстве рискует стать либо эксплуатацией травмы (когда автор извлекает эстетическую или коммерческую «прибыль» из боли), либо публицистическим памфлетом (когда персонажи превращаются в носителей лозунгов). «Политех» обходит обе ловушки благодаря точному набору интонационных решений. Во-первых, радикальная сдержанность. Камера Максима Александра держится на расстоянии, фреймы построены как «холодные» — с ясной геометрией коридоров и аудиторий, с линейным светом, который не рисует «драматических офортов», а выявляет стерильность пространства. Университет показан как идеальная машина модерности: чистые линии, повторяющиеся модули, одинаковые двери. В этот «нейтральный» бокс входит то, что должно было иметь к нему нулевое отношение — ненависть и насилие — и машина продолжает работать: лампы гудят, лифты ездят, бумага шуршит. Интонация — клиническая. Это не равнодушие; это способ не перепутать сочувствие с чувственной порнографией.

Во-вторых, отказ от риторики «объяснения стрелка». Вильнёв сознательно не строит психопортрет, не раскладывает на причинно-следственные связи: был унижен, ненавидел феминисток, готовился, пришёл. Мы видим фрагменты: записку, подготовку, гул пустоты в комнате, где он складывает патроны; слышим его плоские фразы. В этом — принципиальный этический выбор: не превращать зло в интересный объект. «Интересный злодей» — любимый троп поп-культуры, но в реальном насилии «интересность» — уже жест оправдания внимания к источнику разрушения. Вильнёв переводит интерес в другое русло — к тем, кто жил обычной жизнью и оказался под прицелом.

В-третьих, женская перспектива здесь не декоративна, а структурна. «Политех» — не только о массовом убийстве; он о «фоне», на котором такое убийство кажется возможным. В репликах и жестах мы считываем повседневный сексизм, микроуколы: насмешка над «женскими специальностями», лёгкое сомнение в инженерной компетентности девушек, усталые улыбки самопрезентации. Вильнёв не превращает это в лекцию; он просто показывает, как мир «по умолчанию» может быть немного против тебя — до того момента, когда появится кто-то, кто переведёт это «немного» в «радикально».

Наконец, важен историко-культурный контекст. Резня в Политехнической школе была для Квебека и Канады не просто преступлением, а травмой, изменившей дискуссии о гендере, оружии, публичной памяти. Вильнёв снимает почти двадцать лет спустя. У него достаточно дистанции, чтобы избежать реактивной публицистики, и достаточно близости, чтобы не потерять живую боль. В отличие от американских ритуалов медиа, где преступник становится «героем негативной славы», «Политех» делает ровно противоположное: фокус на жертвах и выживших, на тех, кто будет долго жить с вопросами, на которые нет ответов.

Интонационно фильм держится между молитвой и протоколом. Он бесстрастен — чтобы не лгать; и сострадателен — чтобы не предать. Это двойное дыхание выражается в ритме монтажа: аккуратные, почти метрономические склейки в сценах до и после, и расползающееся время в сценах внутри атаки, когда секунды повисают, и зритель «попадает» в расщепление сознания — между «думать» и «выживать». Такая интонация делает возможной этическую дистанцию без эмоциональной холодности — одно из главных достижений автора.

Сюжетная структура и драматургия времени: спираль, расщепление, повтор

«Политех» построен не линейно, а как спираль, которая возвращается к одному и тому же дню из разных точек зрения. Этот приём позволяет избежать иллюзии «полного знания»: у каждого свидетеля свой тоннель, свои тени и пробелы. Мы следуем за Каримой утром — мелкие бытовые подробности, звонок матери, жёсткий, но ровный разговор о стажировке, о смысле профессии. Мы наблюдаем Жана-Франсуа — периферийные заботы, стыдливо спрятанные тревоги. Они не знают друг о друге ничего, кроме того, что ходят по одним коридорам. И есть «он» — стрелок — безымянный, отстранённый. Мы видим, как он заводит двигатель машины, как проверяет магазин, как переступает порог вуза. Время сжимается в момент первого выстрела — и затем разворачивается, расщепляясь на параллельные траектории.

Драматургически Вильнёв работает с двумя ключевыми режимами времени. Первый — «обычное» время до и после, где каждая минута выглядит как наша повседневность: ритм устойчив, логика причин и следствий понятна. Второй — «травматическое» время внутри события, когда логика рассыпается. Камера не делает хаос, но фиксирует его: в одном блоке — женщины, выстроенные у стены, в другом — бег по коридору, в третьем — класс, где доска всё ещё исписана формулами, как будто мир занят другой задачей и не знает, что в него вторглись. Склейки замедляются, звуки «выезжают» на передний план, слова теряют вес: человек в шоке перестаёт понимать речь, а тело принимает решения раньше мысли.

Параллельный монтаж усиливает переживание беспомощности и случайности. Кто-то идёт налить воду и избегает комнаты на секунду; кто-то откладывает выход из лифта и попадает в линию огня; кто-то тянется к телефону, и этот жест становится началом новой жизни — с виной, что ты не сделал больше, и с благодарностью, что дожил, чтобы об этом думать. Вильнёв тонко показывает, что внутри «большого» события всё решают микроритмы. Это не снятие ответственности с общества или институтов — это признание того, как хрупко и плоть, и судьба, и наш контроль над ними.

После атаки время снова становится «обычным», но только по форме. По содержанию оно другое. Здесь — ключевой драматургический поворот «Политеха»: фильм не заканчивается на полицейской ленте и репортёрах. Он идёт дальше — туда, где начинаются годы. Мы видим, как Карима складывает себя заново: монотонная работа, визиты к семье, попытка не увязнуть в бесконечном вопросе «почему». Она переезжает, меняет среду, но собственное тело остаётся носителем памяти: звук шуруповёрта вызывает вспышку; ровный свет в супермаркете напоминает аудиторию; чёрный зимний снег — тот же день, но в другой проекции. Жан-Франсуа проходит иной путь — путь мужчины, который выжил и которого будет мучить то, где он был, что сделал, чего не сделал, что должен был сделать по собственному представлению о мужественности. Оба пути — не параллельны и не симметричны; это два разных способа жить с травмой, оба — без победных исходов, оба — с просветами.

Развязка в «Политехе» — это не «поимка» и не «наказание»: стрелок с самого начала идёт к самоубийству, и закон здесь бессилен, потому что предмет разговора — не «наказание виновного», а жизнь невиновных. Развязка — это выбор жить, работать, рожать детей — или не рожать; возвращаться в профессию — или искать иной берег; говорить — или молчать. В финальных кадрах Вильнёв не подводит итог; он оставляет нас в потоке. Как и в «Водовороте», вода присутствует, но теперь — как снег, как ледяная белизна, как безмолвная завеса над городом.

Персонажи и их траектории: женская тишина, мужская вина, пустота насилия

Карима — одна из центральных точек зрения. Её фигура собрана из судеб нескольких реальных студенток; это собирательный образ инженерки, которая любит точность, верит в смысл труда и не готова сдавать компетентность в ломбард социальным стереотипам. В её утреннем диалоге слышится упорство: она не «разрушительница патриархата» в лозунговом смысле, она просто хочет делать свою работу хорошо. Эта простота ретроспективно становится хрупкостью. В сценах атаки её взгляд — не «истерика» и не «паралич»; это жёсткая, вынужденная концентрация: куда бежать, кого подтянуть, где дверь. После — её глаз становится камерой памяти. Она продолжает жить, но её восприятие мира теперь отфильтровано через опыт коридора. Вильнёв показывает её не как «жертву» в терминах пассивности, а как субъект, который вынужден заново определить, что значит «быть собой», когда твоё «я» вросло в день трагедии. Она не обязана «вдохновлять», но именно её тихая настойчивость не исчезнуть — и есть вдохновение.

Жан-Франсуа — не менее тонкая фигура. Он переживает другой пласт — мужскую вину выжившего. Не юридическую, не фактическую, а экзистенциальную: вина того, кто остался и кто в каждый случайный комфортный момент напомнит себе, что кто-то другой не остался; вина того, кто внутренне переписывает тот день, пытаясь найти альтернативные ветки: «если бы я…», «почему я не…». Вильнёв аккуратно показывает, как культура «героической маскулинности» производит дополнительную травму: мужчинам как будто обещали, что они обязаны «закрывать телом», и если они этого «не сделали», они как будто «недоделанные». Фильм безоценочно фиксирует, как этот миф превращается в камень в груди, и как единственный способ жить с ним — разрушить формулу «должен был» и заменить её честностью «я сделал, что мог, и буду стараться делать правильно дальше».

Стрелок — персонаж по остаточному принципу. Его пустота — художественный и этический выбор. У него есть мотивы, но фильм не даёт им «романтической» мясистости. Он озлоблен на женщин, обвиняет феминизм в собственных неудачах, редуцирует сложный мир до простого дуализма «они виноваты». Кино отказывает этому дуализму в цвете, в музыке, в драматической дуге. Он не «интересный». Он — опасный. И именно такую оптику Вильнёв предлагает как противоядие к «культуре стрелков», где внимание, даже отрицательное, — валюта. В одном из самых страшных эффектов фильма — отсутствие эффекта: когда он говорит, мы слышим шум, и когда он стреляет, мы слышим звуки механики. Человек, отказавшийся от сложного мира, становится механикой разрушения.

Второстепенные фигуры — декан, случайные студенты, преподаватель — существуют не как «функции», а как точки человеческого присутствия. Их реплики часто обрывочны, но жесты — внятны: кто-то закрывает дверь, кто-то держит чью-то руку, кто-то пытается говорить на другом конце провода. Эти микрожесты составляют противоядие насилию — не как «героизм», а как нормальность, восстановленная в ненормальном.

Темы и смыслы: память, женоненавистничество, вина выжившего, этика изображения насилия

Одна из центральных тем — память. «Политех» — кино о том, как память живёт в теле и в городской ткани. Память здесь не монументальна (нет пафосных речей, нет «символических» венков), она — повседневна: свет в аудитории, таблица на двери, звук принтера, зимний день, который повторяется каждый год, если ты живёшь в Квебеке. Вильнёв делает архивным носителем не доску почёта, а человеческое внимание. Память — это способность не убежать от бессмысленности события, не запечатать его в медийный саркофаг «произошло — прошли — забыли», а жить с ним, не давая ему съесть тебя. Отсюда — отказ от финального «облегчающего» монолога. Память — не избавление, а форма ответственности.

Вторая тема — структурная женоненависть (misogyny) как контекст, в котором индивидуальная ненависть находит речь. Стрелок произносит формулы, которые мы узнаём: «феминистки забрали наше», «женщины не на своём месте», «мне не дали шанс». Фильм не превращает это в дискуссию, он просто показывает, что эти формулы существуют на шкале от «шутки в коридоре» до «патрон в магазине». Между ними — культурное поле, где одни фразы кажутся безобидными, а другие — «экстремальными», хотя они питаются из одного источника: страха и ressentiment перед равноправием как изменением привычного порядка. Вильнёв избегает политических упрощений, но именно таким сдержанным способом он указывает на связь частного злодеяния с общими мифами.

Третья тема — вина выжившего. Это особый, мало проговариваемый опыт, который «Политех» делает видимым. Вина выжившего — нерациональна: её невозможно «обосновать» и «снять» рациональным разговором. Она возвращается в снах, в запахах, в случайных ассоциациях, и единственное, что с ней можно сделать — перевести её из молчаливой глыбы в артикулированную ответственность: «я жив — значит, я буду жить осмысленно», «я видел — значит, я буду говорить, когда надо», «я боюсь — значит, я буду учиться не давать страху управлять моими решениями». Фильм осторожно показывает, как такая трансформация возможна — без пафоса и без «победных» поз.

Четвёртая тема — этика изображения насилия. «Политех» — редкий пример того, как можно показывать убийство, не умножая насилие. Приёмы: отсутствие цветовой привлекательности, экономия на плане крови, упор на звук и на последствия, отказ от эстетизации оружия, ограничение времени пребывания камеры в «позах власти» стрелка. Кино говорит: да, это было; да, было страшно; да, люди умирали — и мы не отведём взгляд, но мы и не дадим этому взгляду превратиться в любование. Это трудная, требующая дисциплины позиция. Она делает фильм не менее болезненным, но существенно более честным.

Наконец, тема профессии и достоинства труда. Инженерная школа — пространство созидания: чертежи, формулы, модели. Насилие уничтожает не только тела, но и мечты, проекты, будущее работ, которые могли улучшить мир. Вильнёв, сам человек строгих форм, видит в этом трагическую иронию: там, где люди точной науки учатся контролировать материю и энергию, чужая воля превращает эту энергию в разрушение. И именно возвращение к труду — в финале — становится для Каримы не «забвением», а актом смысла: продолжать строить в мире, где разрушение всегда возможно.

Оставь свой отзыв 💬

Комментариев пока нет, будьте первым!